前言:

心力衰竭,特别是预后极差的终末期心衰,正成为全球性的健康挑战,其一年内死亡率高达50%,患者生存质量极低。当前,中国拥有超过1500万心衰患者,其中终末期患者已逾156万,且数量持续增长。面对这一庞大群体,传统药物治疗效果有限,而作为理想方案的心脏移植又因供体极度稀缺(2024年全年手术量仅1064例),难以满足临床需求。

这一巨大的“生命鸿沟”,为植入式人工心脏创造了刚性的市场需求。在政策强力支持、技术国产化突破、资本持续涌入等多重利好驱动下,中国人工心脏行业正迎来爆发式增长。

1、心衰被认为是自发进展性疾病,全球患病人数已超六千万人

心力衰竭简称心衰,指多种原因导致心脏结构和(或)功能的异常改变,使心室收缩和(或)舒张功能发生障碍,从而引起的一组复杂临床综合征,主要表现为呼吸困难、疲乏和液体潴留(肺淤血、体循环淤血及外周水肿)。心衰是很多心脏疾病的严重表现或晚期阶段,根据发病位置,心衰可以分为左心衰、右心衰和全心衰。由于左心室是体循环的主要泵血器官,最常见的心血管疾病(如高血压和冠心病)主要损害左心室功能,因此左心衰在临床上最为常见。

根据观研报告网发布的《中国植入式人工心脏行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2025-2032年)》显示,目前,心衰目前被认为是自发进展性疾病。根据心衰发生、发展过程,可大致分为初期、进展期、终末期阶段。心衰初期,心肌重构可以对心功能产生部分代偿,但随着心肌重构的加剧,心功能逐渐由代偿向失代偿转变,出现明显的症状和体征,并伴有多次急性失代偿性心衰发作,此时心衰进入进展期。若经内科优化治疗后,严重的心衰症状仍持续存在或进展,常伴有心原性恶病质,则最终演变为终末期心衰。

终末期心衰阶段患者有严重的心衰症状和/或体征,包括重度呼吸困难、胸水、腹水、双下肢重度水肿等,且易发生室性心律失常和心动过缓,死亡率高。终末期心衰的预后极差,根据《心力衰竭外科治疗现状与进展》,终末期心衰1年死亡率接近50%;Dunlay等人的一项基于6836个成年心衰患者的研究显示,终末期心衰患者从确诊到死亡的中位时间为12.2个月,4年生存率约10%,在确诊终末期心衰的第一年内,患者的平均住院次数为 2.91次,再住院率居高不下。

根据弗若斯特沙利文数据,2024年,全球心衰患者数量为6298.1万人,预计到2033年将增加至7151.1万人,预计复合年增长率1.4%。其中,2024年终末期心衰患者为605.9万人,预计2033年将达到647.4万人,2024-2033年复合年增长率为0.7%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2、我国心衰患者基数不断扩大,终末期患者已经超过百万人

而在中国市场,数据显示,2024年,中国心衰患者数量为1535.0万人,预计到2033年将增加至1772.3万人,预计复合年增长率1.6%。其中,2024年终末期心衰患者为156.6万人,预计2033年将达到172.8万人,2024-2033年复合年增长率为1.1%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3、我国心脏移植手术量增长面临显著瓶颈,难以满足广泛的临床需求

目前,针对终末期心力衰竭,药物治疗虽构成基础性方案,能在一定程度上缓解临床症状,但其作用存在明显局限——既无法逆转疾病的根本进程,也难以显著延长患者的长期生存期。对于进展至难治性阶段的终末期患者,临床上主要推荐两种根治性手段:心脏移植与植入式心室辅助装置。

心脏移植通过替换病变心脏,是实现心功能恢复的有效方法。然而,该疗法在我国面临严峻的供给瓶颈:其一,心脏供体来源极度稀缺,基本仅限于脑死亡患者,总量非常有限;其二,匹配条件严苛,不仅要求血型等多因素高度吻合,且离体心脏的保存时间窗口通常不超过6小时,极大限制了匹配成功率。因此,尽管移植效果明确,但受制于上述因素,我国2024年全年心脏移植手术量仅为1064例,远无法满足庞大的临床需求。

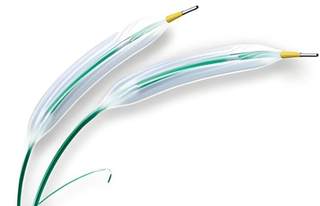

在此背景下,植入式心室辅助装置展现出重要的临床价值。它不仅能有效改善患者症状、提升生活质量,还可显著延长其生存期,已成为无法及时获得移植或不适于移植患者的关键治疗选择。根据数据显示,2024年,我国装置植入量已达748台,显示出良好的应用势头。然而,该技术本身亦存在局限:受研发难度制约,目前仅有左心室辅助装置获批上市,尚缺乏专门针对右心衰竭及全心衰竭的有效产品,未来技术发展仍任重道远。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

4、五大有利因素驱动,我国植入式人工心脏行业市场规模不断扩大

近年来,我国植入式人工心脏行业的快速发展,由多方面因素共同驱动,形成了一个从临床需求到政策、技术、资本与医疗能力的完整闭环。首先,巨大的临床未满足需求是行业发展的根本动力。面对全国每年仅700-800例的心脏移植手术量与数十万终末期心衰患者之间的巨大鸿沟,人工心脏成为了填补这一生命缺口的唯一有效方案。其次,国家政策的强力支持为行业扫清了障碍、注入了活力。一方面,人工心脏作为高端医疗器械被纳入“中国制造2025”等国家重点战略,享受创新医疗器械特别审批通道,显著加速了产品上市进程;另一方面,深圳、陕西等地的医保支付探索试点,极大地减轻了患者经济负担,成为市场放量的关键催化剂。

与此同时,技术的突破与国产化崛起是行业破局的核心。以同心医疗的“慈孚VAD”、航天泰心的“火箭心”和永仁心的“EVAHEART”为代表的国产产品成功获批,打破了国外厂商的长期垄断。这些国产产品不仅在小型化、血液相容性等性能上追赶国际先进水平,更凭借成本与售后服务的本土优势,提升了可及性。

此外,资本市场的青睐与医疗体系的协同发展提供了坚实保障。大量风险投资与产业资本的涌入,为企业的持续创新和商业化提供了充足“弹药”;而阜外医院、安贞医院等顶尖心脏中心建立的成熟植入与术后管理团队,则通过提升手术成功率和患者生存率,为行业树立了临床信心与示范效应。综上所述,这五大驱动力正共同推动中国植入式人工心脏行业进入一个前所未有的高速发展期。

根据数据,2024年,我国植入式人工心脏市场规模为2.62亿元,预计2033年市场规模将达到57.01亿元,2024-2033年的年复合增长率为40.8%。

数据来源:观研天下整理

展望未来,中国植入式人工心脏行业将呈现多维度的深化发展。技术迭代是核心驱动力,产品将朝着更小型化、智能化和全植入化的方向演进,具体体现在有望实现“经皮能量传输”以根除电缆感染风险,并集成生理传感器以实现泵血的自适应调节。在此基础上,国产替代进程将全面加速,本土企业凭借显著的性价比和贴身服务优势,不仅市场份额将持续扩大,更将逐步攻克关键部件,实现供应链的完全自主可控。

与此同时,产品的临床适用范围将显著拓展,从救治终末期心衰患者前移至对中期心衰的早期干预,同时开发针对儿童的专用小型化装置也成为重要方向。为了支撑市场的进一步放量,支付体系将走向多元化,基本医保、商业健康保险、企业援助与分期付款等模式将共同构建多层次支付方案,有效降低患者门槛。最终,随着市场不断成熟,行业将迎来整合与并购,头部企业将通过兼并重组来整合核心技术、渠道与人才,从而提升行业集中度,塑造更稳定、更具国际竞争力的产业格局。(WYD)

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。