一、汽车工业为紧固件最大下游市场

根据观研报告网发布的《中国紧固件行业发展趋势研究与未来投资分析报告(2024-2031年)》显示,紧固件,是作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件。紧固件,使用行业广泛,包括能源、电子、电器、机械、化工、冶金、模具、液压等等行业,在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、化工、仪表和用品等上面,都可以看到各式各样的紧固件,是应用最广泛的机械基础件。

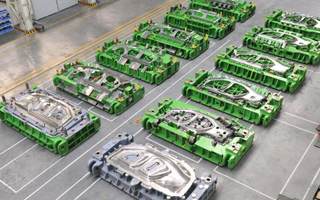

汽车工业作为制造业的基础领域之一,紧固件需求量占比最大,2023年超过 65%,包括螺栓、螺母、螺钉、弹簧线圈等,主要用在发动机、车轮悬挂系统、底盘系统、安全气囊、自动防抱死刹车系统等。

数据来源:观研天下数据中心整理

汽车紧固件分类及用途

| 类别 | 用途 | 示例 |

| 螺栓和螺母 | 连接重要部件 | 引擎螺栓、螺栓螺母 |

| 螺丝和螺钉 | 固定轻负荷部件 | 车门螺丝、内饰螺钉 |

| 螺柱 | 连接带有空心孔的零件 | 刹车螺柱、悬挂螺柱 |

| 螺栓和螺母组 | 提供额外的保护和安全 | 涡轮螺栓、轮毂螺栓和螺母组 |

| 螺母锁定件 | 防止松动和振动 | 螺母锁紧垫圈、螺母锁定剂 |

| 螺钉和螺母组 | 用于塑料和轻型材料的连接 | 车身板螺钉和螺母组、内饰螺钉组 |

| 弹簧垫圈 | 分散载荷和提供弹性支持 | 螺母弹簧垫圈、螺栓弹簧垫圈 |

| 弯曲销和销钉 | 防止紧固件自行松动 | 刹车盘销、发动机盖销钉 |

资料来源:观研天下整理

二、新能源车为紧固件带来新的增长空间

纵观紧固件整体行业发展,2020-2024年市场规模整体起伏较大,2020年受疫情影响整体制造业遭受严重打击,我国紧固件市场收缩明显。但基于我国汽车工业和自动化行业的迅速腾飞,我国紧固件市场修复韧性较强。

数据来源:观研天下数据中心整理

新能源车渗透率持续攀升。受益于“碳达峰、碳中和”政策+需求双轮驱动,新能源快速发展。2023年中国新能源车销售量超过900万辆,继续保持高增态势。与此同时,中国新能源车渗透率也逐年提升,2024年7月已经达到51.1%。面向高增量的新能源车市场,规模化新能源车型适配紧固件成为汽车紧固件厂商的重点关注方向,对于新能源紧固件研发生产投入逐渐提升,新能源车紧固件及通用紧固件在总体销售中的占比也逐年提高,为紧固件带来新的增长空间。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

三、紧固件行业整体呈现多维化竞争态势

由于紧固件细分工艺较多,涉及领域较广,行业整体呈现多维化的竞争态势。伴随着航空航天,新能源汽车等高新产业市场规模的蓬勃发展,我国高端紧固件需求也持续高涨,市场规模稳定增长,占紧固件总体市场规模的比例也越来越高。但我国高端紧固件制造端供给不足,高端紧固件市场总体处于供不应求的状态,大量高端紧固件长期依赖进口来补足供需缺口。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

中低端市场技术门槛不高,呈现出多而散的竞争态势,产品同质化严重,中低端紧固件市场需求难以匹配过多的产能。在此背景下,企业扬帆启航,积极“出海”,乘着东南亚制造业蓬勃发展的东风,国内紧固件企业有望在东南亚市场布局抢占市场份额,赋能当地基础工业体系。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。